El silencio de la selva volvió a ser cómplice. Ocho hombres y mujeres que habían llegado a Calamar con la Biblia en las manos, buscando servir a su comunidad, fueron citados bajo engaño, desaparecidos y asesinados por una estructura armada que los confundió con insurgentes.

Los cuerpos, sepultados en una fosa común en la vereda Cofre, a orillas del río Itilla, aparecieron tres meses después. La tierra los guardó, pero no logró borrar el horror de un crimen que estremeció a todo el Guaviare.

La fe entre la guerra

Las víctimas eran integrantes de una comunidad religiosa que trabajaba en proyectos sociales y espirituales con campesinos desplazados por la violencia. Venían desde Arauca, con la esperanza de fundar un pequeño templo y abrir un comedor comunitario. Pero en una región dominada por el miedo y la desconfianza, la solidaridad también puede parecer sospechosa.

“Los acusaron de ser del ELN solo porque venían de otra zona del país”, contó una de las sobrevivientes a la Fiscalía. “Los citaron para hablar, y nunca regresaron”.

El poder del miedo

Según la investigación, el cabecilla de las disidencias de las Farc que opera en la zona, Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller o El Indio, ordenó la reunión. A su mando estaban Jorge Eliecer Ávila, alias Yucape, y una funcionaria de la Personería Municipal, Angie Liseth Jaramillo Arias, conocida como La Crespa.

Ella, desde su cargo público, habría pasado información sobre los movimientos de la fuerza pública y los lugares donde vivían las víctimas. Los otros dos, dicen los fiscales, ejecutaron la orden: los retuvieron, los llevaron selva adentro y los fusilaron.

“Fue un crimen planificado con frialdad”, explicó un investigador judicial. “Los enterraron en una fosa común, quemaron sus pertenencias y amenazaron a los campesinos para que no hablaran”.

Los nombres detrás de la tragedia

Entre los asesinados estaban James Caicedo, pastor de la Iglesia Alianza de Colombia; Óscar Hernández, expresidente de la Junta de Acción Comunal; los hermanos Jesús y Carlos Valero; Marivel Silva e Isaid Gómez, un matrimonio con dos hijos pequeños; Maryuri Hernández y Nixon Peñaloza, líder comunal de la vereda Agua Bonita.

Todos compartían una misión: servir. Ninguno empuñaba un arma.

“Mi hermano solo llevaba su guitarra y su Biblia”, relató una familiar durante la entrega de cuerpos en julio pasado. “Lo acusaron sin razón. Nos lo quitaron todo”.

El eco de una región olvidada

El Guaviare, una tierra de selvas profundas, cultivos ilícitos y abandono estatal, sigue siendo escenario del miedo. Allí, los grupos armados deciden quién entra, quién habla y quién calla. La guerra, que oficialmente terminó en 2016, sigue viva en los caminos sin luz y en las noches donde solo se oyen grillos y disparos lejanos.

“Este crimen refleja la desprotección en la que viven las comunidades religiosas y campesinas”, dijo un defensor de derechos humanos del oriente del país. “Ser líder, o simplemente diferente, puede costar la vida”.

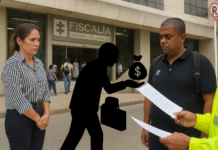

Hoy, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los tres señalados: Miller, Yucape y La Crespa. Se les acusa de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas. Ninguno aceptó los cargos.

Los investigadores tardaron meses en ubicar la fosa. La búsqueda fue una odisea entre el lodo, las lluvias y las amenazas. “Los cuerpos estaban juntos, como si aún se cuidaran unos a otros”, relató uno de los forenses que participó en la exhumación.

Fe que no muere

Las familias recibieron los restos en julio, en medio de un acto silencioso, con himnos y oraciones. No hubo discursos oficiales ni cámaras. Solo lágrimas y una promesa: no olvidar.

“Ellos creían en la paz. No merecían morir así”, dijo entre sollozos una de las viudas. “Ojalá el país sepa quiénes fueron y por qué los mataron”.